Hubo un tiempo que yo vestía minifalda y posaba rodeada de hombres.

Entonces no me acomplejaba nada, ni enseñar las piernas, ni ser de piel blanca, ni albergar otras rarezas que crecieron conmigo. Con mi pelo rizado recogido en lo alto de mi cabeza, y mi pierna doblada cual modelo, sonreía a cámara, acurrucada entre varones.

Bendita aquella versión mínima de mí. Benditos recuerdos.

Y lo que daría yo por tener más de aquella época.

Atesoro un puñado de olores, algunas escenas congeladas en el tiempo, como si ya estuvieran pegadas en un álbum, retazos de voces, de conversaciones y, revoloteando, la sensación plena y cálida de haber sido feliz.

Quizá deba ser así.

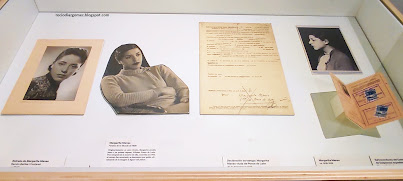

Quizá los recuerdos deban volverse tan borrosos como las fotos antiguas.

De Manuel apenas me acuerdo, no llegarán a los dedos de una mano los recuerdos que conservo de él. Esto no lo podía decir cuando vivía Julia porque no le hacía ninguna gracia.

Sin embargo, me gusta mucho un recuerdo de él que cuando aparece se demora en la memoria:

Yo no había ido al cole, tendría 8 años y había pasado una noche horrible por culpa del dolor de oídos, el dolor más terrible de mi infancia. Pero Manuel tampoco había ido a trabajar, tenía algo mucho más definitivo que un dolor de oídos. Y allí estábamos los dos, en esa habitación mía que de noche compartía con mi hermano pequeño y de día se transformaba en cuarto de estar. Allí estábamos los dos enfermitos pasando juntos la mañana. Yo leía y mi padre pintaba frente a uno de sus óleos colocado en un caballete. Era una situación rara, lo normal es que yo no estuviera allí, pero la sensación que todavía me embarga cuando me acuerdo es plácida y doméstica. Entonces llegó Julia del mercadillo de los jueves. Además de comida se había comprado un jersey, que rápidamente se puso para que mi padre le dijera qué tal le quedaba. Recuerdo a mi madre pasear delante de nosotros de frente y de espaldas. Y no podría decir cual era la broma, si la escuché y la entendí ya la olvidé, qué sabía yo, pero ambos sonreían, y mi madre dijo ¡Anda tonto! Y yo, que era testigo ocasional, supe de la complicidad de aquellas mañanas, de las risas, de la sensación cálida y acolchada que me transmitía ese lenguaje que solo era de ellos.

Qué poco duró aquello. Siempre son grises y húmedos los 24 de noviembre.

Intactos los nombres y los lazos, intacta la sensación de protección, como si aún los tuviera a todos rodeándome, como si aún ella pudiera hacernos la foto, solo queda:

Seguir sonriendo a cámara.